取扱商品一覧

電線・電力・通信ケーブル

電線・ケーブル・光ファイバー・トロリー・端末・接続処理材 ライティング・バスダクト

配管・電路資材

電線管・付属品・CD管・PF管・FEP管・プリカチューブ ケーブルラック・地中線電路資材・ハンドホール・支持物・ 架線金物

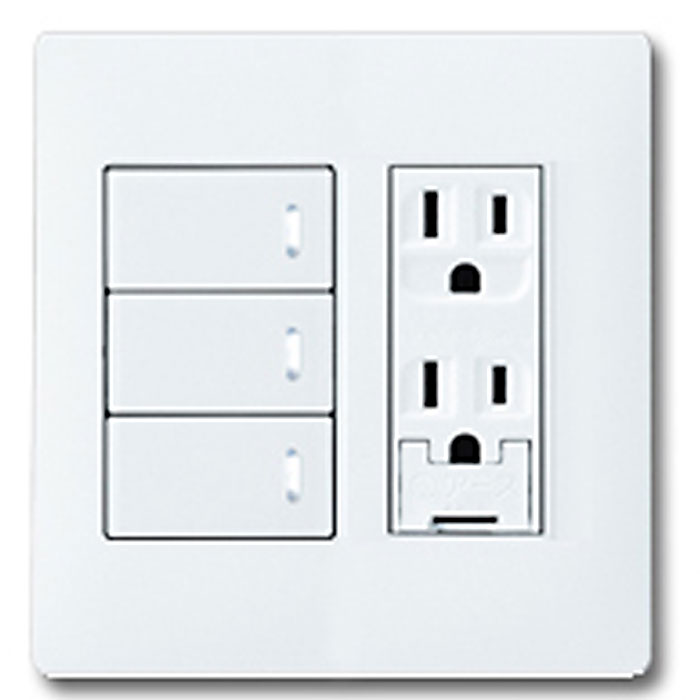

配線器具

コンセント・スイッチ・リモコン・OAタップ・圧着端子

電力機器

キュービクル・受配電盤・継電器・電気計器・壁電設備・遮断器・開閉器・電磁接触器・変圧器・コンデンサ・電路機器・分電盤・制御盤・電源装置

電子・制御器機

電磁開閉器・リレータイマー・センサー・インバータ

照明器具

住宅・店舗・オフィス・ホテル・工場・施設照明・防爆施設照明・スポーツ・イベント・舞台照明・誘導灯・非常照明器具

空調環境機器

エアコン・換気扇・ダクトファン

防災・防犯設備

火災報知設備・防犯センサ・セキュリティ装置・発電機・直流電源

通信・情報設備

CATV/衛星放送・AV・構内放送・インターホン・電話

住宅設備

HA・給排水機器・システムキッチン・システムバス・トイレ・浄化槽・ポンプ・ホームエレベーター・床暖房システム

家庭電化製品

映像商品・音響商品・調理商品・家事商品・美容・健康商品・最寄商品・通信商品

業務用機器

生ゴミ処理機・冷蔵・冷凍庫・製氷機

オフィス用機器

OA機器・パソコン・システムフロア・パーテ-ション

ソリューション関係

CAD・SFA・見積ソフト・教育・ドキュメント関係

工具・計測機器

電設用・電動・油圧工具・充電工具・計器・計測器・作業用資材